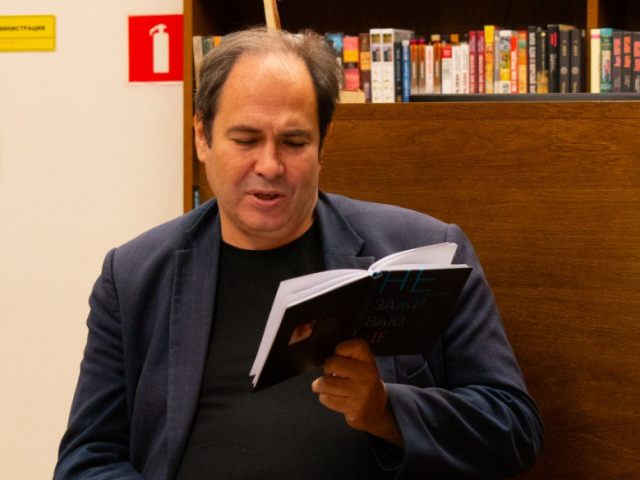

Интервью с писателем

Главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев в День города стал гостем книжной ярмарки «Центр культурного притяжения – Россия: Читающая Самара». Писатель и поэт встретился с читателями, а также презентовал свою новую книгу в Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской. Чем сегодня живет современная литература, почему библиотека – это тайная жизнь культуры и зачем перечитывать классиков, которых уже читал, – c Максимом Замшевым, главным редактором «Литературной газеты», беседует директор Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы Софья Сыромятникова.

Главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев в День города стал гостем книжной ярмарки «Центр культурного притяжения – Россия: Читающая Самара». Писатель и поэт встретился с читателями, а также презентовал свою новую книгу в Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской. Чем сегодня живет современная литература, почему библиотека – это тайная жизнь культуры и зачем перечитывать классиков, которых уже читал, – c Максимом Замшевым, главным редактором «Литературной газеты», беседует директор Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы Софья Сыромятникова.

– Во время фестиваля «Читающая Самара» вы успели не только встретиться с читателями и издателями на книжной ярмарке, но и презентовать свою новую книгу в Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской. Творческий сборник «Незаживающее» – о чем он?

– Это стихи с 2020 года – это особенное время. Был ковид, затем началась специальная военная операция: много трагических, болезненных моментов, что привело к переосмыслению роли поэта в новых условиях. И воздух времени в стихах есть. Я поэт социальный, гражданский, но эта тема все же не превалирует. В сборнике в основном размышления о душе – зачем она пришла в этот мир?

– Как Самара вписывается в этот воздух литературного времени и как она выглядит в глазах современного поэта?

– Вы знаете, нет объективных пейзажей. Каждый из нас смотрит своими глазами. Что касается меня, то мне посчастливилось познакомиться в Самаре с очень интересными людьми, на том же литературном фестивале Анищенко – это бы мой первый приезд в Самару, такой поэтически быстрый. Сам город для меня – это центр с архитектурой модерна, просторная Волга с хорошими видами на тот берег, где ничто не застит окоем и можно фантазировать, что там дальше. Для меня Самара – очень интересные музеи: изобразительных искусств, космический, литературный… С одной стороны, не очень шумный купеческий город старый с тихими улицами, с другой – подъем города во время войны, когда много эвакуировалось сюда заводов, работал Шостакович, – все это для меня представляет такой интересный эстетический фон, когда представляешь, как жил город, кто здесь жил… Театры: драматический, театр оперы и балета, филармония – для меня это всегда важно в городе. Ну и спускающиеся к реке улицы – в них много, конечно, поэзии.

– В ваших книгах часто упоминаются библиотеки, ощущение, что вы придаете им какое-то особое значение.

– Ну, прежде всего, моя творческая жизнь связана была долго с областной научной библиотекой, я там часто выступал, даже есть у меня один «враг» из Самары – он все время писал, что вот опять приехал антисоветчик (улыбается). Сегодня все стараются привлечь читателя, и здесь фигура библиотекаря важна и всех сотрудников библиотеки, которые хотят привезти в Самару самое лучшее. Это видно по участникам фестивалей, которые проходят здесь не один год, заметно это желание привезти и того, и того, и того, чтобы познакомить с самарскими читателями. Библиотеки, те, в которых я был, устроены очень интересно: не просто шкафы, столы и стулья, здесь создается атмосфера такая, чтобы человек пришел и не хотел уходить. Вообще, библиотеки – это такая вторая тайная жизнь культуры: в магазине книгу продали и учли, а сколько раз совершенно разные люди берут одну и ту же книгу в библиотеке… Это такая долгая жизнь книги в разных руках.

– Что делает библиотеку актуальной для читателя сегодня?

– Надо больше говорить с людьми, которые приходят. Сейчас такое время, когда практически все требует дополнительной мотивации. Если бы мы говорили с вами сорок лет назад, не было бы этой темы. Человек раньше приходил в библиотеку осознанно за какой-то книгой, чтобы взять ее домой или чтобы посидеть в читальном зале. Сегодня идут сюда не всегда за книгой, и надо обязательно создать такие условия, чтобы люди приходили пообщаться и друг с другом, и с библиотекарями, с близкими по духу людьми. Такая своеобразная ячейка возрождения культуры. Клубный формат для библиотеки очень важен, причем чем меньше библиотека, тем он важнее.

– Самара тоже встречается в ваших книгах достаточно часто.

– Я бывал в огромном количестве городов мира, и, кроме Москвы и Петербурга, Самара – это город, который я описал достаточно подробно. Самара – это не тот город, где делают революции. Его сила – не во внешней, а во внутренней жизни. Что-то есть в нем такое, что заставляет делать его героем книги. Ты же выбираешь его не просто для того, чтобы героя куда-то поселить, а чтобы город заиграл, чтобы отвечал настроению героя, судьбам героев. Я вот выбрал Самару. Это моя собственная авторская воля. Это не всегда ведь можно объяснить – почему. Может быть, в один из приездов я увидел особое сочетание снега и улиц и захотел, чтобы это осталось в книге, а дальше уже вытягиваешь эту ниточку.

– Какие книги вы рекомендуете самарским читателям, что обязательно к прочтению?

– Из того, что можно и нужно прочитать, мне очень нравится роман Лимонова «Москва майская», который считался утерянным, а сейчас «Альпина» его издала. Кто интересуется историей конца шестидесятых, персонажами, которые там были, очень рекомендую. Субъективная, с одной стороны, книга, с точки зрения взгляда Лимонова на людей – молодого, только что приехавшего в Москву. И очень объективная, потому что он все это видел, не пользовался никакими источниками, а только свои ощущения от того времени передает. Хорошая очень книжка – роман Анны Баснер «Парадокс Тесея», вошел в шорт-лист «Большой книги». И, традиционно, Павел Крусанов хорош в своей новинке «Совиная тропа». При этом есть и книга Сергея Носова «Колокольчики Достоевского. Записки сумасшедшего литературоведа», есть и Вера Богданова, ее новый мистический триллер «Семь способов засолки душ». Интересная вещь Анны Бабиной – остросюжетный роман «Знаки безразличия», книга Светланы Павловой «Сценаристка» – сделано очень хорошо. Андрей Дмитриев – «Ветер Трои» с греческим колоритом. Это то, что сейчас выходит, в последние годы.

– А классика русская и зарубежная?

– Я люблю очень Трифонова, это классика, считаю, и его надо, несомненно, читать и перечитывать, фигура писателя до конца непонятая. Вроде как все понимают, что Трифонов – это круто, но в настоящей мере он не оценен. Юрий Казаков – его надо читать, потому что это выдающийся современный автор. Осоргина надо прочитать, его «Сивцев Вражек», потому что очень важная для русского мироощущения вещь. Газданов – крутой писатель. Его обязательно надо читать. И «Призрак Александра Вольфа», и «Ночные дороги», и «Вечер у Клэр», и «Возвращение Будды» – все это фундаментальные вещи для понимания вообще ХХ века и русской литературы в частности. Я большой фанат романа Олега Стрижака «Мальчик». У него очень странная судьба, писал автор долго, роман вышел в 1993 году, но тогда потерялся в огромном потоке литературы. Его переиздали не так давно. Это настоящий русский Пруст – уникальная вещь. К сожалению, неоконченная, задумывалось шесть книг, а вышла только одна. Но даже в этом виде она меня очень сильно завораживает. Из того, что менее на слуху: Владимир Маканин, «Где сходилось небо с холмами» – для понимания интеллигенции 80-х, тех, кто работал в НИИ, думал, ходил на поэтические вечера и оказался совершенно ненужным в постсоветской действительности.

– В продолжение темы: в Самарской области, в Отрадном, до сих пор собираются участники поэтического клуба – бывшие нефтяники. Их еще в 80-е годы объединил знаток русского стихосложения, поэт и ученый-филолог Юрий Орлицкий. Люди встречаются до сих пор – настолько крепки эти литературные и человеческие связи между ними.

– Это очень важно. Сегодня есть литературные слэмы – понятно, мы сейчас не обсуждаем качество этих стихов и форму подачи. Важно, что люди собираются командами, читают стихи. Это все очеловечивание, попытка противостоять рациональной жизни, которая практически перемалывает человека. Это такая история строительства себя: кто-то хочет быть похожим на кого-то, кто-то – на всех, а кто-то на себя самого.

– Что в планах у «Литературной газеты»?

– У «Литературки» планы всегда одни: выходить и искать в море всего того интересного, что происходит в России, что пишется, ставится, снимается, то, что было бы интересно нашим читателям. Культурная жизнь в стране очень объемная, поэтому проблем с контентом у нас нет. Но хочется всегда выстроить политику так, чтобы было все время что-то новое, интересное, а поэты и писатели имели возможность напечататься, высказаться. «Литературная газета» – это не роман, который можно писать по плану. Для нее главное – это выходить.

Светлана Лескова, журналист

Свежая газета. Культура | №11 (298) | октябрь 2024 страница 6